| Préhistoire |

| La fabrication des étoffes est l'une des activités de l'Homme dont il est difficile de déterminer l'origine. En Pays d'Olmes, on peut imaginer que les Magdaléniens qui fréquentaient les nombreuses grottes ariégeoises pourraient être les concepteurs de l'industrie textile. |

|

| Antiquité |

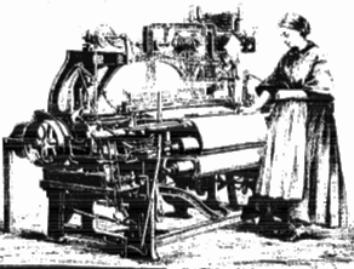

Reproduction

d'une fresque romaine

(foulage ou teinture) |

Sous le règne de l'empereur romain Caracalla, des échanges commerciaux signalent la présence à Rome de tissus originaires du Pays d'Olmes. |

| Moyen Age (XII siècle -XIII siècle) |

| Le surnom de "TISSERAND" a été donné aux Cathares de Montségur et des environs, car le filage et le tissage ont été les activités artisanales favorites des membres de cette Eglise. A cette époque, le filage de la laine, du lin ou du chanvre était une nécessité pour chaque famille riche ou pauvre et, cette occupation leur permettait, de village en village, d'atelier de Tisserands en ateliers de Tisserands, de rencontrer les différentes classes de la société et de parler de leur doctrine aux personnes qui venaient confier leur production de fil à l'artisan Tisserand. |

|

| XV siècle - XVI siècle. |

| Une copie, datée de 1508, de la "Charte des Tisserands de Laroque d'Olmes" atteste d'une forte activité textile. Cette charte définit les "normes de qualité" que doivent respecter les Tisserands et les Teinturiers de la place. |

|

| XVII siècle. |

|

|

Jusque là, le Pays d'Olmes est resté un centre de "petite draperie" se contentant de fournir des tissus plus ou moins grossiers, destinés à un usage familial local, le surplus de production étant vendu dans des foires (Toulouse, Beaucaire) ou à des marchands. Cette simple industrie de nécessité va se transformer au cours de ce siècle en industrie de complément. En effet, bien qu'ils ne bénéficient pas des aides et des mesures prises par Colbert, lors de la création des manufactures royales, les Tisserands et les Fileuses du Pays d'Olmes vont offrir une main d'œuvre d'appoint aux manufactures voisines de l'Aude et contribueront à leur essor. Agriculteurs en été, ils travaillaient à façon durant la mauvaise saison et les maigres revenus qu'ils tiraient de ce labeur représentaient un secours avantageux. |

| XVIII siècle. |

|

Les échanges avec le département de l'Aude permettent le développement du Pays d'Olmes. Les manufactures de Carcassonne et Montolieu fabriquent des tissus pour le Levant qui connaissent un grand succès et, débordées de travail, elles délocalisent une partie de leur activité vers Limoux, Chalabre et Mirepoix. Toutefois, en 1783, une crise survient, entraînant le déclin des manufactures : mévente, surproduction, chute des prix, augmentation du prix de la laine, diminution de la qualité des draps. Les sites secondaires de Limoux, Chalabre et Mirepoix résistent à la fermeture des marchés du Levant, Chalabre particulièrement, car ils ont su diversifier leur fabrication en produisant notamment le "cuir-laine" (tissu de basse qualité mais d'une solidité remarquable) Dès la fin du XVIII siècle, les échanges entre Chalabre et Lavelanet s'intensifient. |

|

| XIX siècle. |

|

|

· 1801 Un entrepreneur chalabrais, Etienne Dumas, vient s'installer en 1801 à Lavelanet, d'où est originaire son épouse. Il s'y installe d'autant plus facilement que ses ouvriers ont refusé le progrès amené par les nouvelles machines à carder en les renversant dans la rivière toute proche, l'Hers. Cette modernisation mécanique va permettre à l'industrie textile naissante d'acquérir une nouvelle dimension. D'autres fabricants, prenant exemple sur Dumas, viennent s'installer dans la contrée : Dastis, Caussou, Laporte, Laffitte, Lasaignes, Gournac,.... Des filatures et des ateliers de teinture/apprêts s'installent le long du Touyre. Le tissage n'a connu qu'une petite révolution : la navette volante permet au Tisserand de tisser plus rapidement et de produire des tissus plus larges. Aussi, les Tisserands sont répartis dans les villages voisins (Montferrier, Villeneuve d'Olmes, Benaix, Fougax-Barrineuf, Dreuilhe et surtout Montségur. Toutes les opérations de fabrication sont dès lors possible en Pays d'Olmes. · 1807 Jean Baptiste DUMONS, Fabricant de draps s'installe rue Nalieu à Lavelanet (aujourd'hui rue des Marchands). · 1811 Introduction des premiers métiers à filer mécaniques avec le système Cockeril. Ces machines ont été préférées à celles de James Douglas que l'Etat essayait d'implanter en France. La laine est la matière textile travaillée dans ces ateliers. Au cours des siècles précédents, la production des laines indigènes suffisait à alimenter les officines, il faut maintenant les faire venir du Roussillon et d'Espagne où les qualités sont meilleures. |

|

· 1820 · La productivité des métiers à filer s'améliore et le Tisserand, sur son métier à main, ne travaille pas assez vite pour absorber le fil produit. · 1839 La fabrication traditionnelle du "cuir-laine" est remplacée progressivement par le tissu "nouveautés" qui amène sur la place une activité supplémentaire : l'effilochage. Les tissus usagés récupérés par les chiffonniers sont défaits par l'effilocheuse et se retrouvent à l'état de fibres qui peuvent à nouveau être transformées en fil. Ces matières retrouvent une seconde vie : dénommées "laines renaissance" et bon marché, elles sont associées à des matières neuves et concourent ainsi à la baisse des coûts de revient. · 1863 Une crise due à la surproduction et à la concurrence secoue la place : quelques entreprises déposent le bilan. · 1865 Les fabricants font venir la laine d'Amérique du sud (Argentine, Uruguay). De bonne qualité et d'un prix avantageux, elle est livrée en peaux par les ports de Bordeaux et Marseille. A l'instar de Mazamet, une nouvelle activité voit le jour : le délainage. Cette activité persistera jusqu'à la fin du siècle. · 1869 Les Tisserands travaillent toujours sur des métiers à main, malgré l'invention en 1787 par Edmund Cartwright de la première machine à tisser mécanique. Les fabricants ne jugent pas utiles d'investir dans du matériel de tissage mécanique qui commence pourtant à se perfectionner. Ils adaptent seulement sur les métiers manuels une mécanique d'armure dite "petit jacquard" qui va faciliter le travail du Tisserand et augmenter, par ce fait, son rendement. |

|

|

· 1880. Les machines à tisser mécaniques arrivent prudemment sur la place (les premieres machines arrivent en 1870 chez Bonnail à Sainte Colombe sur l'Hers (11)) et donnent une autre dimension à la profession de Tisserand. : il surveille la machine, l'alimente en trame, dans le bruit et l'insécurité. Les fabricants doivent repenser la force motrice de leurs ateliers. L'énergie hydraulique gratuite n'est plus suffisante pour actionner toutes ces mécaniques qui fonctionnent. Les machines à vapeur pointent leurs cheminées dans le paysage industriel. Les moteurs à gaz pauvres sont aussi une alternative à l'énergie hydraulique, d'autant plus que tous ces nouveaux matériels pour être rentable doivent fonctionner toute l'année et que le Touyre connaît à chaque automne un débit insuffisant pour actionner les roues hydrauliques. Naissance de l'artisanat. L'entreprise Dumons qui occupait près de 90 tisserands installe un atelier de 30 métiers mécaniques et propose à ces derniers de travailler dans cet atelier. Certains sont réfractaires à cette proposition, mais le nombre de candidatures dépasse l'offre. Il est proposé à ceux qui ne sont pas choisis de se regrouper en coopérative : située au bord du Touyre, "la Ruche" est née. Les Tisserands partagent la force motrice et travaillent dans le même bâtiment sur leurs machines propres. |

|

| XX siècle |

| · 1903. Arrivée du chemin de fer à Lavelanet. L'approvisionnement des ateliers et l'expédition des productions acquièrent une régularité qui va permettre le développement croissant des entreprises. |

|

| · 1906. Le Pays d'Olmes connaît un conflit social de 6 mois, sans précédent, opposant les syndicats ouvriers à la chambre patronale. La ville connaît quelques dégradations et des défilés mémorables. |

|

| · 1914. Apparition des usines intégrées. Le fabricant jusqu'à présent ne maîtrisait pas tous les stades de la fabrication du tissu cardé. Les entreprises Dumons à Lavelanet, Ricalens et Fonquernie à Laroque d'Olmes vont assurer le principal de l'activité industrielle du Pays d'Olmes. L'entreprise Dumons fabrique le tissu bleu-horizon. Les Draperies Fonquernie confectionnent les bandes molletières des poilus de la guerre 14/18. |

|

|

· 1916. Arrivée des émigrants espagnols pour remplacer les ouvriers appelés à la guerre. |

|

| · 1921. Création des cours textiles. Les besoins de personnel qualifié se font ressentir de plus en plus pour répondre à l'évolution des techniques et aux attentes de la clientèle |

| · 1926. Grève à Laroque d'Olmes des ouvriers des Ets Ricalens et Fonquernie. Des sanctions sont prononcées contre quelques grévistes. |  |

| · 1947. Naissance de l'entreprise Roudière. L'essor de cet établissement est dû à partir de 1964, à la fabrication du tissu "tergal" (mélange de 55% de polyester et de 45% de laine). |

|

|

· 1955 Naissance de l'entreprise Michel THIERRY. Réputée rapidement pour ses tissus d'Habillement, l'entreprise s'installe en 1962 dans les locaux de l'entreprise RICALENS, qui avait cessé son activité en 1951. Du fait de la concurrence italienne, Michel THIERRY diversifie à partie de 1978 sa fabrication : il adapte son savoir-faire pour habiller les voitures de tweed. Son essor l'amène à racheter un certain nombre de filatures et d'ateliers de teinture/apprêts du Pays d'Olmes (Michaud, Cazaméa, La Ruche,…) |

1961 Les Etablissements Couquet fabriquent 30 000 m² de moquettes pour le paquebot "FRANCE". Elle a résisté de nombreuses années au trafic des passagers et des visiteurs. |

|

| · 1967 Arrivée des premières machines à tisser sans navettes. Le métier traditionnel de type "saxon" est relégué progressivement aux opérations d'échantillonnage jusqu'en 1990 et devient une pièce de musée. Ce sont les Draperies Louis Laffont qui s'équipent les premiers de machines à tisser "Desvéus" à lances flexibles dont le battant peut être équipé du ros des métiers saxons obsolètes. |

|

|

| · 1980 La décennie va connaître un nombre important de fermetures d'usines. l'entreprise Couquet qui avait équipé le paquebot "France" de sa moquette Montségur avait commencé auparavant ce cycle. Puis ce furent celles de Graulhe, Audouy & Clergue, Roubineau, Diant. Suivies rapidement par Dumons (260 salariés), Fonquernie (200 salariés), Calvet (40 salariés) et Cabrol (40 salariés). La situation économique, un incendie ou des clients insolvables ont ensuite provoqué la chute de quelques autres entreprises : Fonquernie à Dreuilhe, Apprêts Barbe, Filature Tisseyre, Rivière, Fonquernie Louis, Créations d'oc, Tex Boy. D'autres entreprises résistent mais au prix de licenciements : SAB (30 licenciements), Périlhou (80 licenciements), la filature peignée Textilia doit elle aussi prendre des mesures de licenciements · |

|

· 1984. Création de l'AMTPC. Des nostalgiques du passé se rencontrent et décident de fonder un Musée du Textile. Le matériel de filature, de tissage et d'apprêt vient de connaître une évolution considérable. Les vieilles machines partent à la casse, il faut en sauvegarder quelques-unes pour garder une trace des outils qui ont fait la prospérité du Pays d'Olmes. Les anciens Tisserands disparaissent les uns après les autres, il faut sauvegarder leur mémoire. Des entreprises mettent la clé sous la porte, il faut sauvegarder leurs archives. |

|

|

· 1989. Restructuration de l'entreprise Roudière achetée en 1988 par le groupe "Chargeurs" : 1500 licenciements sont prononcés. L'entreprise qui comptait près de 2600 employés est divisée en 4 secteurs : · AVELANA (habillement femme - 250 personnes) · ROUDIERE SA (pantalon homme - 350 personnes) · Filature & Teinture de Lavelanet (250 personnes) · BRANTOME SA (veste homme - 100 personnes) délocalisée en 1991 au Portugal. Le tissu commercial du Pays d'Olmes est brisé, la formation textile initiale n'est plus assurée au Lycée Professionnel "Jacquard". |

| · 1999. Les machines à tisser ont connu depuis 1967 une évolution considérable. De 100 coups/minute il y a trente ans elles sont passées à 300, 400 et même 600 coups/minute dans la dernière décennie. Les entreprises du Pays d'Olmes ont dû, pour survivre, suivre cette évolution. Les Draperies Laffont, qui avaient investi les premiers dans ce type de machine, ont survécu aux nombreuses fermetures d'usines que le Pays d'Olmes a connu, tout en supportant les dépôts de bilan de sa clientèle du monde de la confection. Les Etablissements Michel Thierry spécialistes des tissus "carrosserie" (54% de leur production) agrandissent leurs ateliers. Cotés en bourse au second marché, ils annoncent des bénéfices exemplaires. La Société Ariégeoise de Bonneterie a elle aussi diversifié ses productions. Son savoir-faire est mis à contribution pour des étoffes d'une haute technicité (tissu anti-vandalisme pour les sièges des bus et métropolitains, tissu pare-flamme utilisé sur la fusée Arianne) La SOTAP CAROL, créée en 1926, à mis ses compétences de teinturier/apprêteur au service de l'impression des étoffes. L'Artisanat qui a été l'une des pièces maîtresses de l'industrie textile du Pays d'Olmes à dû lui aussi se restructurer : les ateliers Plantier, Mico, Lima se sont installés dans des friches industrielles et continuent avec un matériel performant le travail à façon de leurs prédécesseurs. A l'instar de la Corporation des Tisserands de Laroque d'Olmes, dont la charte réglait, au XVème siècle, les fabrications, ces entreprises doivent elles-aussi respecter les contraintes des cahiers des charges de leur clientèle. Elles ont reçu les qualifications de qualité (AFAQ), assurent une production irréprochable et se placent ainsi dans le peloton de tête des entreprises textiles performantes. Ces entreprises occupent 2500 personnes en Pays d'Olmes. |

| · 2001 Visiter les sites des entreprises |